行政書士ってすごいの?

という疑問に、現役行政書士が実体験を交えて赤裸々に解説していきます。

行政書士合格がすごい3つの理由

結論から言うと、行政書士試験に合格することは十分すごいことです。

【すごい理由①】国家資格かつ難関資格

行政書士は誰でも合格できるような易しい資格ではなく、合格率10%の難関資格です。

なので、合格できれば十分すごいと言えますし、

世間でも行政書士が難関資格というイメージはあるので、合格すれば周りからの目や評価も変わると思います。

【すごい理由②】独立開業という働き方ができる

行政書士は独立系の国家資格です。

試験合格後、日本行政書士会連合会(日行連)に登録することで、行政書士事務所を開業することができます。一国一城の主です。

必ずしも、独立開業すれば稼げるわけではありませんが、

年収1000万レベルだったら十分狙えます。

【すごい理由③】法律の知識が身に付く

行政書士試験は「法律知識」が問われる試験です。

特に試験科目にある民法は、私たちの生活に深く関わってくる法律です。

仮に行政書士資格を活用するキャリアを選択しなかったとしても、受験勉強で身に着けた法律知識は、決して無駄にはならないと思います。

改めて行政書士・行政書士試験とは?

行政書士とは

行政書士とは、国家資格の一つで、官公庁(役所)に提出する書類や権利·義務に関わる文書の作成などを専門とする職業です。

「街の法律家」とも呼ばれ、「国民」と「行政」を繋ぐ架け橋としての役割を果たすべく、全国約50,000人の行政書士が活躍しております。

行政書士試験とは

令和6年度試験から「一般知識」は「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」に変更となりました。

| 試験会場 | 全国約60か所(大学、多目的ホール、ホテル等) |

| 試験日 | 毎年11月の第2日曜日 |

| 試験時間 | 13:00~16:00(休憩なし) |

| 受験料 | 10,400円 |

| 受験資格 | 年齢、学歴、国籍に関係なく誰でも受験できる |

| 試験科目 | 【法令科目】 基礎法学、憲法、行政法、民法、商法/会社法 【基礎知識科目】 一般知識、情報通信・個人情報保護及び文章理解、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 |

| 出題形式 | 五肢択一式、多肢選択式、記述式 |

| 合格基準 | 以下の要件全てクリアで合格 ・法令科目が122点以上(244点満点) ・基礎知識科目が24点以上(56点満点) ・全体の得点が180点以上(300点満点) |

行政書士試験の難易度と合格率

行政書士試験の合格率は10%程度

| 年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 59,832 | 47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 令和5年度 | 59,460 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 令和4年度 | 60,479 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和3年度 | 61,869 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 令和2年度 | 54,847 | 41,681 | 4,470 | 10.72% |

| 令和元年度 | 52,386 | 39,821 | 4,571 | 11.48% |

| 平成30年度 | 50,926 | 39,105 | 4,968 | 12.70% |

| 平成29年度 | 52,214 | 40,449 | 6,360 | 15.72% |

| 平成28年度 | 53,456 | 41,053 | 4,084 | 9.95% |

| 平成27年度 | 56,965 | 44,366 | 5,820 | 13.12% |

| 平成26年度 | 62,172 | 48,869 | 4,043 | 8.27% |

| 平成25年度 | 70,896 | 55,436 | 5,597 | 10.10% |

合格率は約10%。

10人受けても、1人しか合格できない狭き門であることがわかります。

行政書士試験の難易度を大学の偏差値に例えると?

行政書士試験の偏差値は60~64と言われています。

学部にもよりますが、国公立大学と同等の偏差値です。

つまり、国家資格の中でも行政書士は難関資格に該当します。

行政書士試験の難易度比較

行政書士のような、〇〇士と呼ばれる国家資格は士業(しぎょう/さむらいぎょう)と呼ばれています。

更にその士業の中でも、八士業と呼ばれる士業が存在します。

- 弁護士

- 弁理士

- 税理士

- 司法書士

- 社会保険労務士

- 行政書士

- 土地家屋調査士

- 海事代理士

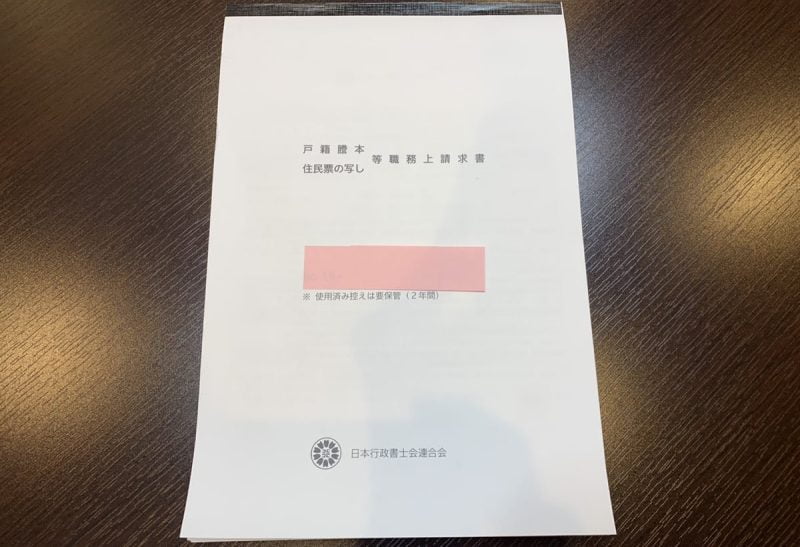

八士業は、

職務を遂行する上で必要な場合は、戸籍・住民票を請求する権利が認められている

士業です。

本人以外の方が戸籍や住民票を請求する場合、委任状を用意しなければいけません。

しかし、八士業の場合は職務上請求書に必要事項を記入して提出すれば、他人の戸籍や住民票を取得することが可能です。

お客様ご自身でご用意いただくのが難しい、取りに行く時間が無い場合などは、私も職務上請求書を使用して、お客様の代わり戸籍や住民票を取得することが多々あります。

八士業の試験難易度比較表

| 八士業 | 難易度 | 合格率 | 勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 弁護士 | 40〜45% | 5000~8000時間 | |

| 弁理士 | 6〜7% | 2000~3000時間 | |

| 税理士 | 18~20% | 2500~3000時間 | |

| 司法書士 | 4~5% | 3000時間 | |

| 社会保険労務士 | 6~7% | 800~1000時間 | |

| 行政書士 | 10〜12% | 800~1000時間 | |

| 土地家屋調査士 | 8〜9% | 1000~1500時間 | |

| 海事代理士 | 50〜55% | 500~600時間 |

八士業の中だけで比較すると、行政書士は比較的取りやすい資格です。

ただし、たまに見かける

行政書士試験は簡単でしょ?

行政書士はすぐ取れるよね〜

のような言葉を鵜吞みにしないようにしてください。

あくまで、八士業と比較したら、行政書士が簡単に取れる資格に見えるだけです。

行政書士試験に合格するための学習法と選択肢

- 独学

- 通信講座

- スクール通学

1.独学

独学は、時間とコストの面で最も柔軟性があります。

必要なのは、自分に合った適切な参考書や過去問題集を見つけること、そして、勉強し続けるための自己管理能力です。

独学は、自分のペースで学習できることや費用を抑えられるメリットの反面、自己管理能力やモチベーション維持が困難であるデメリットがあります。

また、理解できない部分は自分で解決しなければならないですし、誤った勉強法で進めてしまうと非効率になってしまうリスクもあるので、確実に一発合格を目指したい方は通信講座やスクール通学をオススメします。

以下の記事で独学におすすめのテキストを紹介しています。

2.通信講座

通信講座は、自宅での学習やスキマ時間を活用して効率的に勉強に取り組むことができます。

利用する通信講座によっては、インターネットを活用したビデオ講義やDVD講義が視聴できますので、理解できない部分を繰り返し視聴できるのも利点です。

以下の記事でおすすめ通信講座をまとめたので、興味がある方はぜひ。

しかし、独学と同様に一定の自己管理能力がやはり重要になってきます。

3.スクール通学

資格系スクールへの通学は、プロの指導や講義を直接受けられるのが最大のメリットです。

わからない部分があれば気軽に質問できますし、何といっても他の生徒さんと同じ教室で講義を受けるので、自然と勉強へのモチベーション維持にも繋がり、勉強する習慣も早く身に付きます。

ただし、スクールに定期的に通う必要があるので、時間的・金銭的なコストがかかってしまいます。

どの学習方法を選択するかは、個々のライフスタイルや学習習慣、時間やお財布事情によって異なってきます。

自分に合った方法を選び、効率的な学習計画を立てることが、行政書士試験合格への鍵となります。

行政書士は十分すごいと言ってよし

行政書士は難関資格の部類に入るため、試験に合格するだけでも十分すごいことです。

資格取得後に独立開業の選択を取ることも可能ですし、年収1000万は普通に狙える資格ですので、少しでも行政書士に興味を持った方は是非、資格取得を検討してみてください。

今まさに行政書士受験生の方は、絶対合格できる試験ですので諦めずに頑張ってくださいね。

一緒に行政書士やりましょう!