行政書士事務所の開業を志すとき、みなさん目標年収や売上を決めたことがあると思います。

そのような目標を達成させるためには、数字での管理=KPI(重要業績評価指標)が欠かせません。

細かな目標を立てたことがない

どんな項目を指標にすればいいの?

KPIってなに?

という方へ

この記事では、現役の行政書士が経験で学んだ行政書士事務所の経営において確認すべきKPI6選を紹介します。

行政書士事務所の開業で経営にあまり自信がない方にとって、参考になれば幸いです。

そもそもKPIとは?

KPIとは、最終目標となるKGIの達成に向けて、進捗状況を数値で評価するための「中間指標(判断基準)」です。

KPI(重要”業績評価”指標)=中間指標

K…Key

P…Performance

I…Indicator

KGI(重要”目標達成”指標)=最終目標

K…Key

G…Goal

I…Indicator

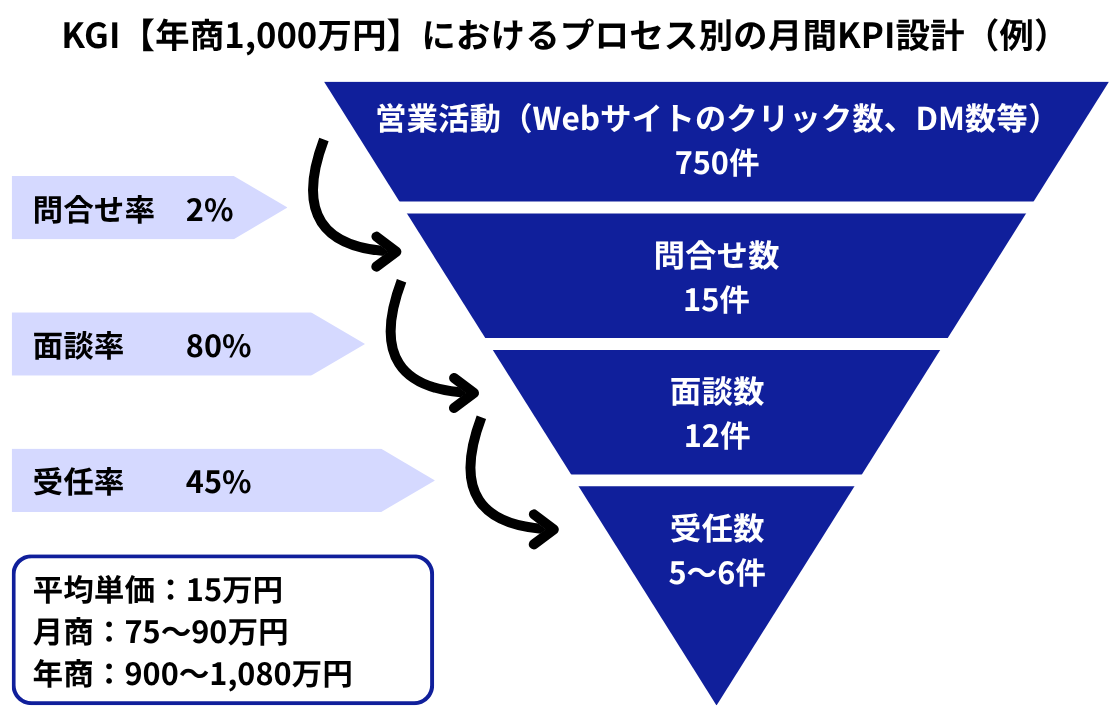

例えば、行政書士事務所のKGI(最終目標)が「年商1,000万円」なら、月間のKPI(中間指標)は「問合せ数15件」「面談数12件」などが該当します。

KPI設計を図式化してみた

KPIを設定するときは、図のように営業プロセスで分解すると、「プロセス上の数値目標」が明確になります。

図内の項目と数字(問合せ数15件、受任率45%など)は、全てKPIに該当します。

簡単にいうと、KPIとはKGIを実現するための“小さなゴール”です。

その小さなゴールを一つひとつクリアしていくことで、KGI(最終目標)を達成できるようになります。

行政書士事務所の指標 KPI6選

私は現在、「WEB集客」で安定的にお問合せとご依頼をいただいていますが、その裏には定期的なKPI管理があります。

営業スタイルによって他にも見るべき項目はありますが、ここでは私が主に確認している重要なKPI6つを挙げてみました。

- 問合せ数

- 面談数

- 面談率

- 受任数

- 受任率

- 平均単価

それでは、実際に私がKPIとして計測する内容も踏まえて、紹介します。

① 問合せ数

1つ目の「問合せ数」とは、事務所に届いたお問い合わせの件数です。

私の場合は、WEB集客がメインとなるため、紹介や追加案件は含まず、ホームページを見た方からの

「電話」「メール」「お問合せフォーム送信」の総数

を「問合せ数」としています。

この数字は、”集客力”の基本的な指標です。

売上を伸ばしたくても、お問合せがなければ次のステップ(面談→受任)も増えません。

そのため、まずは問合せ数を増やすことが重要です。

ちなみに、WEB集客では次のような施策が効果的です。

- 事務所サイトの作り込み、導線設計

- SEO対策

- リスティング広告運用 など

ホームページ作成やWEB集客に関する内容は、以下の記事で徹底解説していますので、ご参考にどうぞ。

なお、ここで理解しておくべきことは、「問合せ数=受任数」ではないということです。

どれだけ問合せ数が多くても、行政書士業務として受任できないなら意味がないため、数だけでなく”お問合せの質”にも目を向ける必要があります。

② 面談数 ③ 面談率

2つ目の「面談数」とは、実際にお客様との相談対応を行った件数のことで、

「対面」または「オンライン(Zoom等)」で面談をした件数

が該当します。

3つ目の「面談率」とは、お問合せをいただいたうち、どれだけが面談に進んだかを示す割合のことで、

面談数 ÷ 問合せ数 = 面談率

で求めています。

例えば、「問合せ数:10件」「面談数:8件」なら「面談率:80%」です。

また、取扱い業務によってバラつきはあると思いますが、お問合せいただいた方が全て面談に繋がるわけではありません。

- 行政書士が受任できない問合せ(税務、登記、紛争など)

- 情報収集だけが目的の問合せ

- 無断キャンセル

こちらではどうしようもないケースもありますが、面談率を上げるためには、お問合せから面談までのフローを整えることが効果的です。

④ 受任数 ⑤ 受任率

4つ目の「受任数」とは、ご依頼の意思をいただき、

契約手続きを済ませ、正式に受任した件数

が該当します。

5つ目の「受任率」とは、面談をしたお客様のうち、どれだけが受任に繋がったかを示す割合のことで、

受任数 ÷ 面談数 = 受任率

で求めています。

例えば、「面談数:8件」「受任数:4件」なら「受任率:50%」です。

また、面談数・率と同様に、面談を実施した全員が受任に繋がるとは限りません。

- こちらからお断りする(許認可の要件に満たない等)

- 他事務所と比較検討の結果、他方へ流れた

- 情報収集が目的だった(自己申請予定)

受任率を上げるためには、説明の分かりやすさや、対応の丁寧さなどの「面談対応時の質」がポイントの一つです。

⑥ 平均単価

6つ目の「平均単価」とは、受任1件あたりの平均売上のことで、

売上(報酬額) ÷ 受任数 = 平均単価

で求めています。

平均単価を上げるには、複数の業務を組み合わせたサービス設計(クロスセル)やオプション設定などが効果的です。

- クロスセル(例:経営管理ビザ×会社設立)

- オプション設定(例:難易度加算、まとめて申請など)

- 高単価案件を扱う(例:建設業、帰化申請など)

平均単価が高くなれば、同じ受任数でも売上が伸びるため、業務効率化にも繋がります。

行政書士事務所の売上を最大化しやすい業務分野について、以下の記事にまとめていますので、ご参考にどうぞ。

KPIの振返りは欠かさない

せっかくKPIを設定しても、しっかりと「振返り→改善」を行わなければ、売上アップは期待できません。

ExcelやGoogleスプレッドシートで数字の管理はできるので、月次の実績値や予測値を入力して”数字を見る癖”を付けていきましょう。

行政書士事務所のKPI活用例

KPIを管理することで、今月はKPI達成か未達か、どれだけKPIから乖離があったかが分かるようになります。

以下の例は、行政書士事務所のとある月のKPI管理表です。

| 項目 | 進捗 | 指標 | 実績 | 差 |

|---|---|---|---|---|

| 問合せ数 | 達成 | 15件 | 16件 | +1件 |

| 面談率 | 未達 | 80% | 75% | -5% |

| 面談数 | 達成 | 12件 | 12件 | 0 |

| 受任率 | 未達 | 45% | 25% | -20% |

| 受任数 | 未達 | 5〜6件 | 3件 | -2〜3件 |

| 平均単価 | 未達 | 15万円 | 12万円 | -3万円 |

このように管理していれば、「受任と平均単価に問題がある」と気づくことができます。

そして、浮かび上がった問題点や現状の課題に対して、以下のように原因に検討を付けることで、次のアクションプランを定めることができます。

| 項目 | 進捗 | 原因 | アクション |

|---|---|---|---|

| 問合せ数 15件 | 達成 16件 | 集客施策が効いた | 未達月もあるため安定化へ (優先順位:低) |

| 受任数 5件 | 未達 3件 | 1.他社に流れた可能性 2.申請人の要件が不十分 | 1.面談対応の質を改善 2.依頼意思はあるため、 要件を満たす頃にフォロー |

| 平均単価 15万円 | 未達 12万円 | 安価のプランが多く選ばれた | 上位プランの価値について 訴求方法を改善 |

このように、事務所の経営を「感覚」ではなく、「数字を根拠に動ける」ようになることが、KPIの最大のメリットです。

KPIを大幅に上回ったらチャンス?ピンチ?

実は、“数字が良ければOK”ではないのが、KPIの怖さでもあります。

KPIの予測より実績が大幅に上回ったとき

は要注意信号です。

(例:問合せ数の予測15件 → 実績25件)

もちろん、その原因を分析して理解できているなら問題なく、むしろ大幅な達成は素晴らしいこと。

そして、良い結果の時こそ、次の成長に繋げるチャンスです。

「なぜ達成できたのか」をしっかりと分析し、

意図的に再現できる施策に落とし込む

というアクションを起こし、チャンスを逃さないようにしましょう。

再現性のある施策を行うことができれば、あなたの事務所は大きく成長できるはずです。

しかし、もし”原因を理解できていない”なら、あなたの力で”経営コントロールができていない”という経営的にはピンチな状態です。

なぜなら、原因不明のまま大幅に下回ることもあるからです。

例えば、経営初心者にありがちな予測と実績のズレの原因としては、

- 単純に予測を立てる力が足りなかった

- たまたま施策が当たった/外れた

- 繁忙期の波を理解していなかった

ということがあります。

ちなみに、私自身もこんな感じでした。

よくわからないけど、達成してるし、

他に未達があるから優先順位は低いな

と楽観モードになり分析を後回しにした結果、必要以上に業務量が多くなってしまった経験があります。

具体的には、問合せ数増加の施策が当たったものの、受任に至らないケースが増え、相談対応ばかりに時間が割かれてしまいました。

その後は、受任に至る問合せだけが入りやすいよう訴求文を工夫してターゲットを絞ることで、問合せ数〜受任数を改善させました。

せっかく「数字を根拠に動ける」準備をしたなら、異変を無視して分析を後回しにしてしまうことは避けましょう。

KPIは分析してこそ活きる指標です。

達成していても、その要因を言語化できなければ、再現性も成長も生まれません。

どの施策がどれだけの効果を発揮したのか

を正確に把握することで、再現性のある施策を行うことができ、あなたの実力が上がっていきます。

よくある質問

Q. KPIを設定するメリットは?

A. 行政書士事務所の目標達成に向けた「道しるべ」ができる点です。

原因分析や業務改善がしやすくなり、一つ一つの施策や行動が数字に基づいて明確化されます。

また、将来的にスタッフを雇った時、チーム全体の行動管理にも活かすことができます。

Q. KPIが多すぎると逆に管理が大変では?

A. その通りです。KPIは多ければ良いわけではありません。

実際には、開業の初期・発展途上期・安定期で、それぞれ追うべき数字の優先順位や重要度は異なります。

経営初心者なら、あなたが管理できる範囲(2〜3個)から始め、事務所のフェーズに合わせて追加していくこともいいでしょう。

開業初期は、そもそもお問合せがなければ次のステップ(面談→受任)も発生しません。

そのため、集客方法にもよりますが、

- 見込み顧客数

- メール、DMの送信数

- メール、DMの開封率

- 配布物(チラシなど)のリーチ数

- WEBサイトのアクセス数

など、顧客と接点を持つための営業プロセスと「問合せ数」「問合せ率」をKPIにしてみましょう。

Q. 個人事務所でもKPIは必要ですか?

A. 必要です。事務所が成長していくに連れ、今よりも多くの業務を取扱うようになることはあり得ます。

そうなった時、各業務の伸びや成果を頭の中で正しく管理していくことは、至難の業です。

そのため、予めKPIを導入しておくことで、成長段階でもブレにくい経営基盤が作れるようになります。

ちなみに、これは実践した私の意見ですが、数字で「未達」が分かる状態は、誰のせいでもなく「自分がやるしかない」という個人事務所ならではのモチベーション維持にも効果的でした。

最後に 論理的な経営を目指して

以上、行政書士事務所の経営において確認すべきKPI6選を紹介しました。

- 問合せ数

- 面談数

- 面談率

- 受任数

- 受任率

- 平均単価

KPIは「可視化」「計測可能」「振返り」が基本であり、この6つは改善効果も見えやすい指標です。

ぜひ、参考にしてみてください。

また、行政書士事務所の経営において、KPIの導入は、感覚頼りの経営から脱却し、論理的・再現性のある成長を実現するカギとなります。

厳しいことを言えば、「再現性の無い施策や結果は論外」だと思っています。

「なんとなく」のままで終わらせず、行政書士として生き残る可能性を上げるためにも、目標達成をするためにも、数字を根拠にした論理的な経営を心がけましょう。